🔺今年2021 三月時候參加螺旋肌力體能的研習課程,上課前其實對這個系統了解不深,只是抱著想多聽看看不同觀點跟看法參加,經過兩個禮拜兩天的課程(時間不長,真心希望可以多幾天時間體會),但對我來說,確實是很不一樣的體驗與衝擊,很多訓練概念和動作的想法也因此慢慢建構。

記得當時講師 @rightweightleeding 希望我們自我介紹,以及聊一聊為什麼想來上這堂課,我還記得好像是說,想知道不同的系統對於我現在的認知,期望可以帶來一些訓練觀點上的衝擊,我曾經也不斷追求肌肥大、也不斷追求深蹲、硬舉、臥推的重量(最大肌力),在這個過程我體驗到力量帶來的幫助與成就感,只是也帶來許多的傷害和無法解開的問題,這幾年我上了許多物理治療跟人體訓練相關的課程,運動生物力學、基礎肌肉動力學、呼吸整合課程、無痛訓練、功能性矯正等等,也慢慢體會基礎功的重要,你越看得懂人體,才會明白,花招百出,不如慢慢看清楚真相,點出關鍵的問題。

#人體是複雜的張力結構體 ,從功能性矯正著手、運動生物力學著手或者用肌肉動力學來看,都能找到解釋的方法,個體的差異或者成功的運動員動作案例,也許也會影響我們對訓練的認知,多看、多聽、多嘗試,我相信會找到每個人最適合的方式。期許自己慢慢分享自己訓練跟帶學生的心得。

-

🔺提供一些觀點與想法:

✨✨✨

一、系統核心

▶最大肌力不等於更健康或者運動表現,它有非常多的好處,在此並非否定其重要,小編是從國體大畢業,在校期間也上過肌力體能訓的實作課程,也有相關訓練經驗在校加上工作大概6-7年,只是 #人體是複雜的整合結構體 ,往往同樣的結果(例如百米衝刺前5%成績的運動員),不一定都是相同的原因(不是每位都需要把最大肌力點滿) ,給各位自行思考。

▶身體是一個張力整合的結構體 :舉凡你的頭部、頸部,肩、肋骨、骨盆、髖關節,肘、膝、足跟都存在一個相應的位置,改變某一個部位,也會牽連其他部位。你可以想像一件事,你的頸部疼痛或者下背疼痛,可能來自於你的腳踝的問題,這也要告訴我們一件事,我們要看局部,也要能看得懂整體,不然就是拿著鐵鎚找釘子 ,看到哪裡有問題就往哪裡打。

💥定勢思維 : 人們侷限既有的訊息或已習慣的現象。人在固定的環境或工作中生活,久而久之就會形成一種固定的思維模式,習慣從固定的角度來觀察、思考事物,以固定的方式來接受事物,思維慣性的表徵:這次這樣解決的一個問題,下次遇見類似的問題或者表面看似一樣的問題,不由自主的會循著上次思考的方向或次序去解決。

▶身體的核心

A. #支撐核心 (#Bracing):脊柱剛性,中軸穩定、運用四肢來產生力量,適合用力移動超大重量的物體。

B. #螺旋核心 ( #Coiling Core ):發展身體彈性以及藉由脊椎側彎帶動旋轉來產生力量,移動自己或移動非超大重量的有效方式,在日常生活中、運動時,像是跑跳、衝刺、球類運動、投擲等,軀幹會不斷發生有彈性的側彎以及旋轉動作。

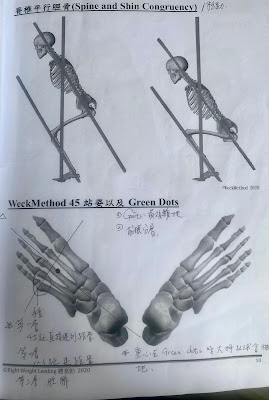

▶擺位( Bone Alignment):發展特殊角度的技術,像是脊椎平行脛骨、移動時頭部對準足部(Head over foot)、Weckmehod 45站姿和 Green Dots 、手的核心,拳核心CoreFIst ( Fascially Integrated Strength Training)

▶兩側對稱( Symmetry ):慣用邊與非慣用邊的協調,在白話一些就是左手與右手的協調能力,包含兩邊的力量大小、兩邊的肌肉量和其圍度、兩側的協調能力,協調使用非慣用邊的能力。

▶兩側平衡( Balance ):平衡則偏重加入身體重心的概念,中文在平衡與對稱也許比較難以區分,中文字面上左右對稱也可以說左右平衡,這部分我覺得實際去執行動作來感受是最直接的回饋。

✨✨✨

二、螺旋核心的解剖功能

▶闊背肌的應訓練以及應用,它連接在肋骨9-12 ,脊椎胸T7-12 ,腰椎 L1-L5,肩胛下角(最近看到的研究方向是沒有直接連結在下角 ),髂嵴和肱骨上,在肌動學上,主要功能是,肩關節伸直、身體側屈、同側旋轉、胸椎伸展。

▶我們利用肌肉的特性來產生 三大動作:甩 、 丟接 、移動。 (Swinging tools 、throwing and Catching、Locomotion)

✨✨✨

三、訓練上應用

大致上分成三類

1️⃣雙側扭力BTT ( Bilateral Torsion ):與傳統的的肌力訓練動作差異不大,雙腳或雙手同時對物體施予一個力,只是在在這個系統會有一些特殊的姿勢擺位來創造身體的張力,下肢發力更著重髖內收以及髖外展肌群。

2️⃣螺旋核心CCT ( Coiling Core ):先用簡單的思考模式來解釋,可以想成傳統肌力的單側訓練版本,只是我們除了在單腳的承重,身體的骨盆、胸肋、以及頭部也要做出相對應的擺位,來產生對應的張力,因為我們的目的是訓練出更好的移動能力、以及更多身體的控制,包含關節的活動度以及穩定度。

3️⃣旋轉運動RMT ( Rotational movement ):在基礎的單邊與雙邊肌力訓練之後,開始正式加入移動的動作,舉凡各種產生位移的動作都會被歸類在RMT的訓練項目,像是藥球的拋或砸、棒鈴訓練、地雷管的爆發力訓練、繩流訓練、速度與敏捷訓練等等。

🔺引用課程中的論述 @weckmethod

創辦人 David Weck ,他是一名肌力體能教練,也是人體力學專家,Bosu Fitness發明者,從事產業超過20年,幫助各種不同的族群達成運動目標,而他也堅信,「誠實的體適能教育能讓世界變得更健康、更美好。」

1. The Truth is Truer than the Fact

2. Every Step Stronger

|

| 課程合照 |

|

| 課程照片:藥球投擲 |

=============================

❇️如果你喜歡我分享的內容❇️

可以追蹤我知道更多

IG : m_ssc

FB:麥特教練 x 訓練與生活